Hindsight, so sagt man, is twenty-twenty. Dementsprechend lädt mich die Jahreszahl eh schon einmal mehr dazu ein, eher zurück zu blicken, denn nach vorne. Mittlerweile mischen sich Tulpen unter die Weihnachtssterne, die hier und da noch herumstehen, aber ich wehre mich immer noch ein bisschen dagegen, anzukommen. Oder auch ohne: wehre ich mich dagegen, anzukommen. Ich würde das so sagen: Wie ich angekommen bin, hat es noch gewirkt, als würde ich ankommen. Aber dann hat sich irgendwie der Eindruck durchgesetzt, ich sei einfach zurückgekommen und Wien ist nicht die nächste Station auf einer Reise, dieser – weil ich jetzt schon in dieser schalen Metapher Platz genommen habe – lebenslangen Reise. Es war eine Ausnahmesituation und ich bin zurück und es ist schwierig, den Erinnerungen und Erfahrungen einen Raum zu geben in diesem Alltag, den ich immer schon als so eng erlebt habe.

Es ist schön, in Wien zu sein, es ist, auch so sagt man, schon schön, wieder in Wien zu sein. Ich bin bloß noch ein schönes Stück hilfloser als zuvor, in dem Versuch, meine Zeit zu gestalten. Es war ein bisschen eine gemeinsame Anstrengung, dass ich s Ende letzter Woche tatsächlich einmal ins Museum geschafft hab. Immerhin hab ich einen Kulturpass, den ich uneingeschränkt als ein großartiges Konzept herumreiche. Aber er es nach drei Wochen zum ersten Mal aus meinem Geldbörsel geschafft hat. Und dann hat mich die Frau an der Albertinakassa kostenlos reingelassen. Das war auch gar nicht so einfach, weil ich gemerkt hab, da liegt schon auch ein bisschen ein unangenehmes Moment darin, einen Ausweis für freien Eintritt zu haben, ob ich da nicht jemandem etwas wegnehme, was sie vielleicht dringender… Ja, soll ich mich nicht so anstellen. Aber in so was spiegelt sich halt der beständige reaktionäre Backlash wider, der mein erwachsenes Leben begleitet, die ständige Provokation einer Neiddebatte von einer Seite, die spontan kaum die Frage nach der Anzahl an Stellen im Milchpreis richtig zu beantworten weiß. Obwohl es beim Kulturpass ja nicht einmal VerliererInnen in dem Sinn gibt. (Auch wenn mir die Schweigsamkeit meines AMS gegenüber dem Kulturpass das Gefühl vermittelt, dass hier mit einer finiten Ressource gehandhabt wird.) Ach ja, so geht halt der Kopf, wenn ich nicht ab und zu jemanden da hab, die mir helfen, ihn mir ein bisschen gerade zu richten.

Das war natürlich ein Versuch, ein bisschen so einen Tag zu machen, wie ich ihn vor drei, vier Monaten vielleicht gemacht hätte, wenn ich nach Wien gekommen wäre, wenn man in Europa unterwegs nach Wien kommt. Zwei Tage Wien bevor man sich auf den Weg nach Budapest, Venedig oder Salzburg macht. Das man s halt gesehen hat. Ich hab in der Früh schon ein bisschen gebraucht, weil wenn ich nicht im Hostel aufwache, dann wach ich eben bei mir daheim auf und da ist der soziale Druck, gleich einmal in die Gänge zu kommen, etwas geringer. Noch dazu ist da ein Kühlschrank und ein, zwei Kaffeemaschinen, eine Schublade voller Tee und jetzt dann auch zwei Katzen. Es gibt also gleich allerhand zu tun und dann setze ich mich üblicherweise auch noch ein bisschen hin und schon ist es Mittag. War s eins, war s zwei, als ich mich endlich auf den Weg und in traditioneller Manier erst einmal zu Fuß in die Stadt aufgemacht habe. Gehört auch ein bisschen dazu, ein bisschen verloren zu gehen und vielleicht ein schönes Haus zu sehen. Wer weiß, schafft s die Stadt mich zu überraschen? Nein, eh nicht. Es ist windig und kühl, aber immerhin schaut der Himmel ab und zu durch die Altostratus und wo der lokale Stolz auf die Donaufarbe im Anblick derselben vielleicht ein bisschen verfehlt erscheint, der Himmel kennt keinen Patriotismus und zeigt sich überall in mehr oder weniger gleichermaßen erfrischenden Tönen.

In der Albertina bin ich zuerst einmal im Keller. Es ist schon erstaunlich und vielleicht ist es nur selektive Wahrnehmung. Aber ich war jetzt schon oft einmal im Museum in den letzten Monaten. Und oft spielt die Inszenierung natürlich schon eine Rolle, wie freistehend ein Objekt ausgestellt wird, wie zugänglich etwas gemacht wird. Da spiegelt sich natürlich auch ein bisschen die Zugänglichkeit und wie sich gerade modernere Kunst dann oft auch einmal vielleicht ein bisschen greifbarer präsentieren will, ohne Rahmen, direkt, greifbar. Aber dabei wird dann doch oft einmal darauf gezählt, dass die Leute ihre Grenzen selber setzen, nämlich dort oder früher dort setzen. Die Freiheit endet da, wo, naja, das Museum sagt dir schon, wo die Grenze ist. Im allerersten Raum eines österreichischen Museums bin ich keine drei Minuten da meldet sich der Wärter und ruft lautstark eine russische Touristin vom Exponat zurück. Achtung! oder Vorsicht!, auf jeden Fall ein gewisses Heda! Und zweimal muss er walten, weil sie sich nicht angesprochen fühlt. Zugegeben, sie hat das Bild einer gründlichen Betrachtung unterzogen und da war wohl ein Finger, der ein Detail hervorgehoben hat. Aber von da, wo ich gestanden bin, hätte ich nicht gesehen, dass da eine Berührung im Spiel gewesen ist. Aber das dürfte der werte Herr Ausstellungsraumsbeschützer auch nicht gesehen haben. So bekomme ich in den ersten fünf Minuten gleich einmal vorgeführt, dass im Wiener Museum (wie im Kaffeehaus), Gäste eher aus einer gewissen Gnade zugelassen werden.

(Und der Gnade des langwierigen Überarbeitungsprozesses verdanke ich die Erinnerung an eine Ausstellung in Japan, wo man sozusagen ganz und gar durch das Exponat waten musste, da waren Bälle und Nebelschwaden und Regale und alles zusammengewürfelt. Bin ich auch zurechtgewiesen worden, weil ich mich ein bisschen zu sehr an der Kunst beteiligt hab. Fand ich auch doof.)

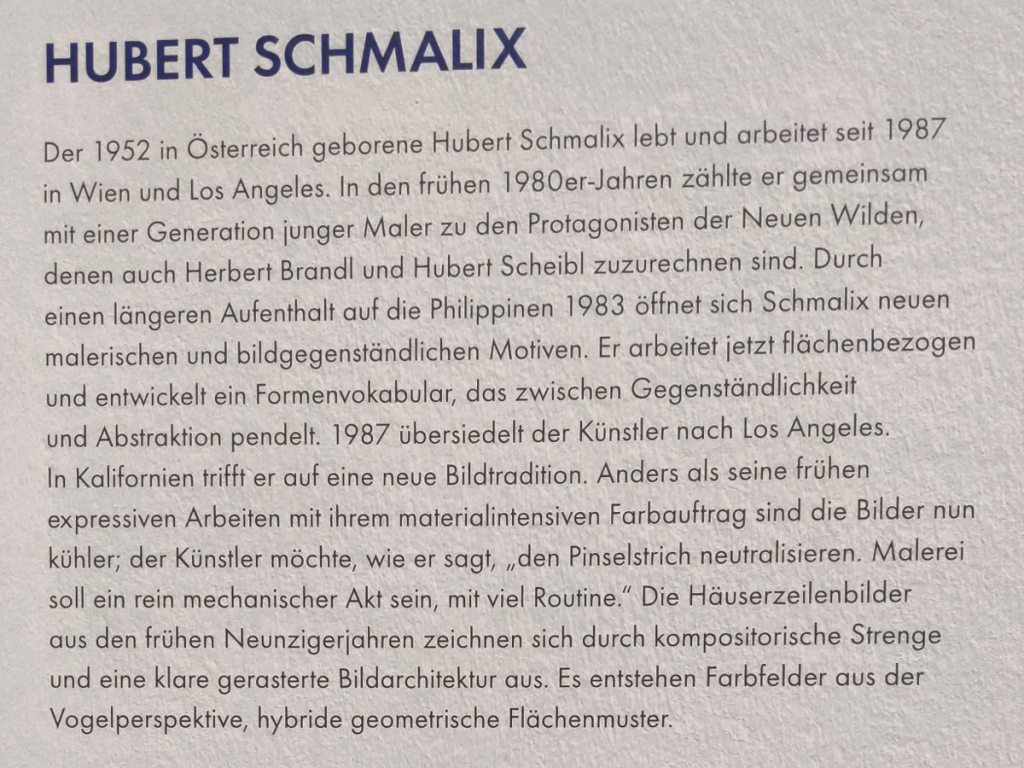

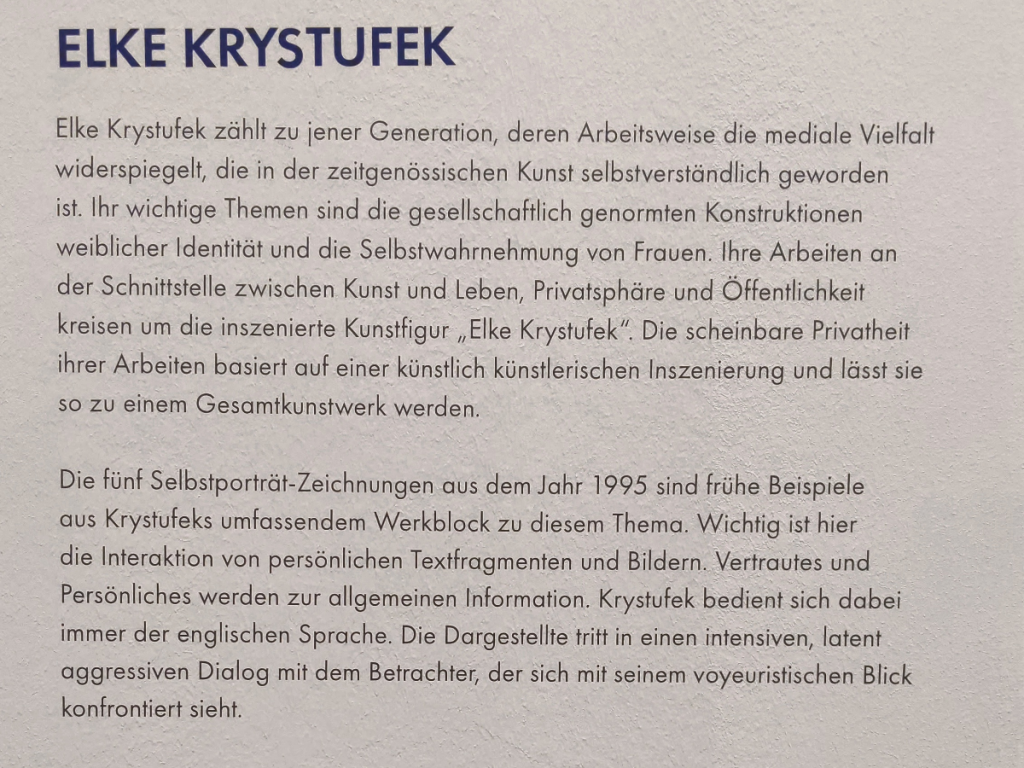

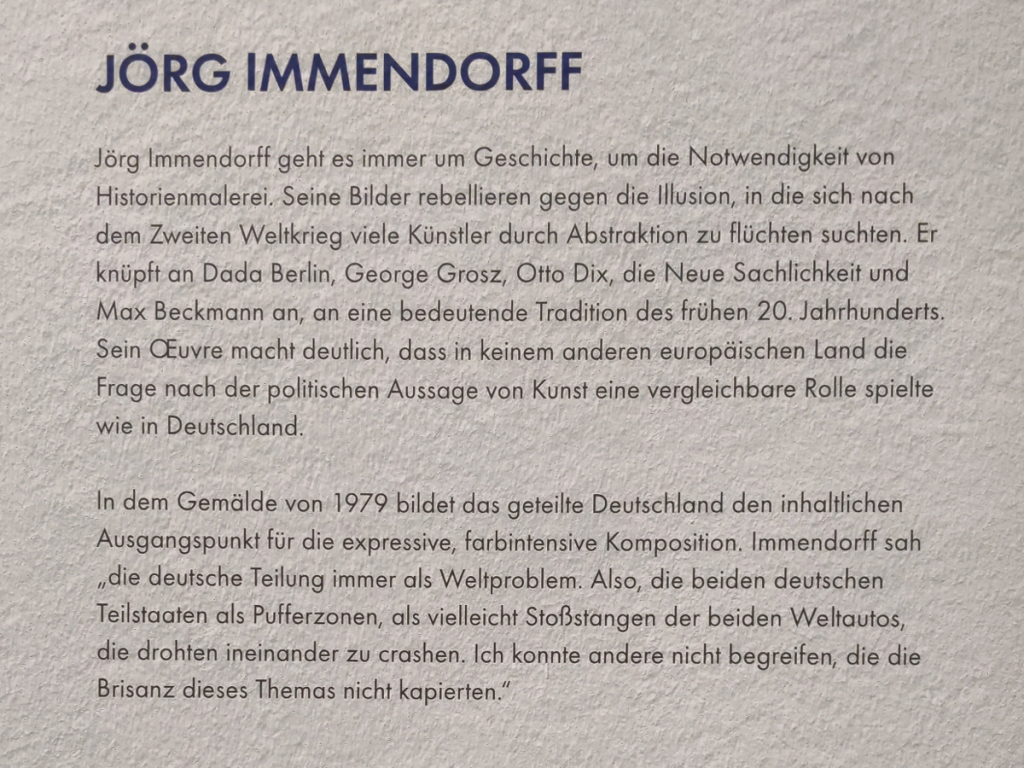

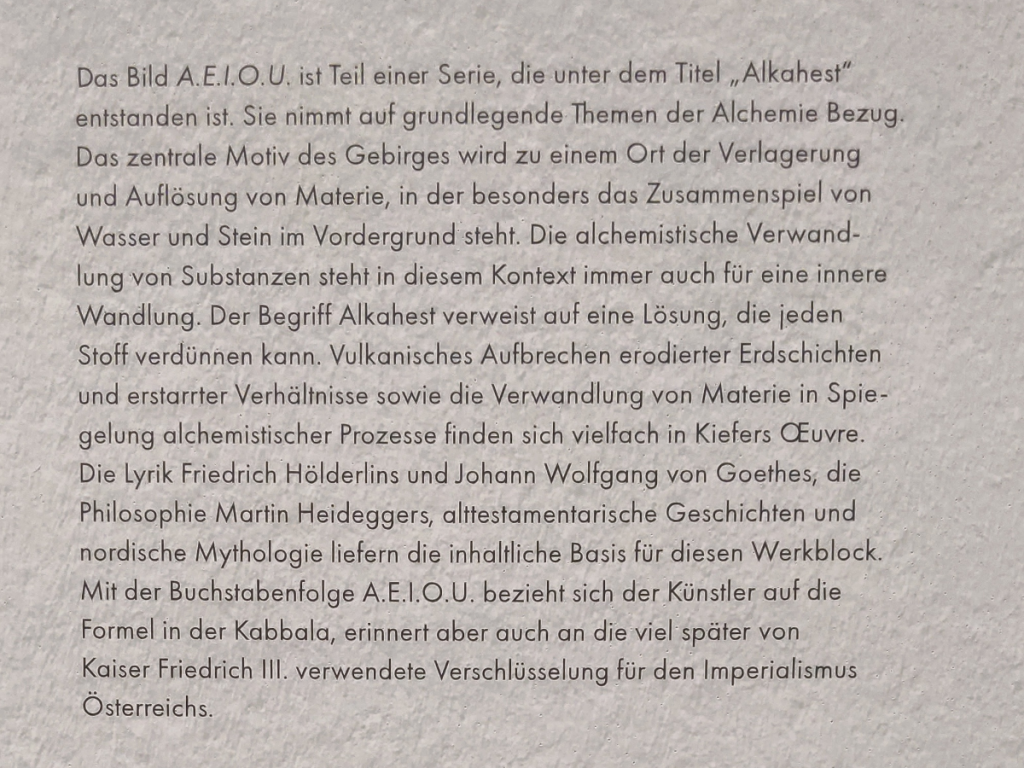

Worüber ich dann auch überrascht bin, ist wie viel Text sich die KuratorInnen haben einfallen lassen, um von den Bildern abzulenken. Ha! Nein, das ist natürlich eine Übertreibung, das wird sicherlich nicht im Sinne der AutorInnen gewesen sein. Aber ganz ehrlich, ab dem fünften, sechsten Raum, bin ich tatsächlich mehr mit Lesen beschäftigt. Zuerst bin ich fasziniert von der Betonung des Österreichbezugs der KünstlerInnen. Nach dem dritten, vierten Text, der Österreich als Geburtsland, als Ausbildungsland, als Arbeitsland oder als Urlaubsland, in dem sich die KünstlerIn für zwei Wochen vor der einer mehr oder weniger produktiven Phase ihres Schaffens aufgehalten hat, verliere ich mich mehr und mehr in den Texten. Natürlich ist das nicht ganz fair, mich darüber derart zu amüsieren, ich vermute ja hinter den teilweise übertrieben hochgestochenen Formulierungen ja auch nur die eine oder anderen Unsicherheit, die dort zu verstecken versucht wurde. Ich weiß nicht, welchen Stellenwert diese Texte bekommen, wer die schreibt und mit welchem Auftrag. Und nicht einmal wirklich mit welchem Ziel – worüber vielleicht als erstes Klarheit zu schaffen wäre. Was es vielleicht auch schwieriger macht… ich frage mich, wie viel Feedback die AutorInnen für ihre Texte überhaupt bekommen, weil eigentlich geht s natürlich um die Werke. Ob sich nicht die ganze Textgattung derart ein bisschen verselbstständigt.

Jetzt war ich in den Tagen darauf einen Sprung im Leopoldmuseum und da war letztlich auch viel Text. Und wie haben die das dort jetzt geschafft, dass die dort weniger aufdringlich herübergekommen sind? Pass auf, ich glaube, das ist eine technische Frage. Die haben dort normal die großen Einführungstexte genauso gestaltet, wie auch in der Albertina: links ist Englisch, rechts ist Deutsch und dann hat man einen Meter Text an der Wand. Aber für die einzelnen Bilder gab s die Informationen auf kleinen Taferln, die neben einigen Werken angebracht waren. In der Albertina haben sie aber auch neben den Objekten diese Klebebuchstaben verwendet. Und während ich das ja überhaupt für eine ziemlich affektierte Methode zur Affichierung halte, müssen die aber wohl auch eine gewisse Größe haben. Jetzt kann man die dadurch auch aus zwei Meter Entfernung fast noch zu lesen und damit verhält sich der Text so bisschen aufdringlich gegenüber der im Idealfall in der inneren Versenkung befindlichen BetrachterIn. Ich hab ja die Brille auf. Und dann lenkt das tatsächlich ein bisserl vom Bild ab.

Aber eigentlich fallen mir die kuriosen Formulierungen und der wichtigtuerische Stil auf. Nicht zuletzt, weil ich das ja auch von mir kenne, dass ich mich hinter Formulierungen verstecke, weil die eine Interpretation vielleicht ein bisschen wackelig daherkommt oder das andere Zitat ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist und der Text die vielen dahergeredeten Wattebäusche benötigt, damit es im Karton nicht zu rappeln beginnt, wenn ihn jemand ein bisschen zu schütteln beginnt. Ein Schelm… Aber es ist halt schon so, dass man vielleicht ein Auge dafür, gerade die eigenen Unzulänglichkeiten in anderen etwas deutlicher zu erkennen. Und wie auch ich mich im Zweifelsfall immer wieder einmal gefragt habe, ob es denn den Text wirklich brauche, so würde ich den AutorInnen jener Wandtexte diesen Gedanken ebenfalls vorsichtig ins Blickfeld schieben. Weil nicht nur, dass von den vielen verschiedenen KünstlerInnen, die oft mit zwei, drei Werken ausgestellt werden, jeweils diese österreichfixierten Kurzbiografien an die Wand geklebt sind, wird in den Texten zu den einzelnen Bildern tatsächlich oft einmal beschrieben, was auf dem jeweiligen Bild zu sehen ist. It’s right there, mate! Noch dazu, wenn dann im Text beschrieben wird, wie „[a]uf Hitlers Kopf […] der Aktionskünstler Nam June Pail eine Gitarre [zertrümmert]“ (Jörg Immendorff 2006, Ohne Titel) und am Bild ist unverkennbar eine Geige zu sehen. Oder eine Viola. (Also nicht unverkennbar.)

Man könnte jetzt sagen, eigentlich war ich ja wegen der Sammlung Batliner dort. „Den ImpressionistInnen“, wie ich jetzt immer gesagt hab, wenn mir der Name Batliner nicht eingefallen ist. Aber mir ist dann fast schon ein bisschen die Geduld und der Rücken und das viele Stehen… und ich hatte noch einen Termin, an den ich mich jetzt anstelle des Namens Batliner nicht erinnern kann. Und das war auch noch ganz nett, weil da ein Masterstudent mit einem Fragebogen gestanden ist. Das war interessant, weil er hat ein bisschen was vorher-nachher erhoben, wo er mich, bevor ich reingegangen bin, gefragt hat, wie viel ich positive Gefühle habe und wie viel ich negative Gefühle habe und wie emotional ich erregt bin. Und das hab ich gleich spannend gefunden, dass man das so, auf drei Skalen erhebt anstatt auf einer. Es hat sich auch gleich erprobt, weil ich durchaus ein bisschen negativ aufgelegt war, nachdem ich zwei Stunden lang Bilderbeschreibungstexte kritisiert hab. Das macht die Seele nicht schöner, ganz ehrlich. Zumindest nicht, wenn man nicht darüber redet und sich doch ein bisschen als jemand sieht, der mit einer gewissen Freude auf die Fehltritten anderer… Ja. Aber ich war nicht grauslich im Kopf oder bitter im Herzen, bloß ein bisschen kleingeistig zwischen den Augenblicken: Drei von sieben. Und positiv war ich ja viel mehr, mindestens fünf von sieben. Emotionale Erregung hab ich mir wahrscheinlich vier gegeben. Aber das ist eine schwierige Frage, die vielleicht ein bisschen eine Pilotierung vertragen hätte. Einerseits ist das natürlich so, dass ich mich zwar oft einmal frag, wie s mir so geht und dann vielleicht auch meine positive Stimmung und meine negative Stimmung nebeneinander stellen kann, aber ich merk, ich frag mich zu selten, wie s mit meiner emotionalen Erregung ausschaut. Und andererseits bin auch ich nicht gegen soziale Erwünschtheit gefeit und wenn ich weiß, dass ich da vorher-nachher gefragt werde, bevor ich zu den ImpressionistInnen hineingehe, dann muss ich mir Platz nach oben lassen. Das würde ich sagen, wenn ich da ein bisschen eine Kritik an der Methode anbringen wollen würde: Wenn ich vor dem Raum abgefangen werde und nur gesagt bekomme, dass es diese Erhebung gibt und wenn ich bereit wäre mitzumachen, er sei übrigens Masterstudent von der Kunstuni, ob ich dann nach dem Raum gleich nochmal rauskommen würde, ich könne mir so viel Zeit lassen, wie ich will, aber ob ich dann gleich nochmal rauskommen würde, weil er habe zweieinhalb Seiten Fragebogen für mich, sei gleich erledigt, ja?, super, vielen Dank, total lieb von mir, und er wünsche mir einen schönen Kunstgenuss. Und dann einen zweieinhalbseitigen Fragebogen gibt, der mich am Anfang fragt, ob sich meine positive Stimmung, meine negative Stimmung und meine emotionale Erregung in dem Raum nach oben oder nach unten entwickelt hätten – ich glaube, mit den Antworten wäre mehr anzufangen. Weil natürlich sagt man, lieber keine Erinnerungsfragen und schon gar nicht nach Befinden, das würde ich auch nicht unbedingt machen. Auf der anderen Seite aber eben halt soziale Erwünschtheit und nach einer Viertelstunde die gleichen Fragen und dass das vorher schon absehbar und sicherlich nicht nur für mich, weil ich mein, immerhin, das hab ich schon gelernt, aber trotzdem. Abgesehen davon, dass der Typ wirklich sehr nett war und wahrscheinlich meine positive Stimmung um einen Punkt hochgehoben hat. Oder zumindest, im Zweifelsfall hätte ich aufgerundet.

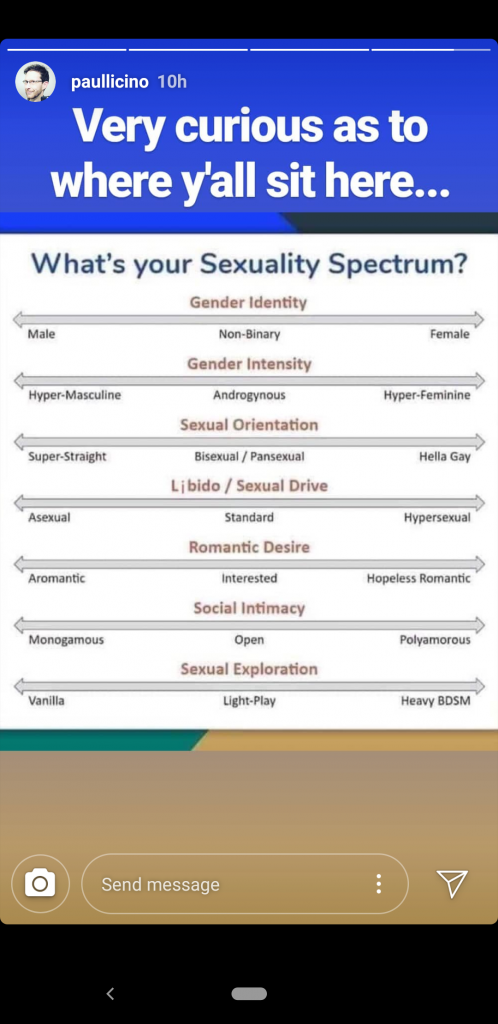

Was mir noch gut gefallen hat, war, dass sie Geschlecht und Alter einfach mit offenen Fragen abgefragt haben. Weil das ist ja auch so ein Ding, das manchmal nicht so leicht ist, heutzutage, dass man in seinem Fragebogen sagt, Geschlecht: eins, zwei… Aber braucht s nicht langsam mehr als zwei Antwortmöglichkeiten? Weil man darf jetzt nicht vergessen, es gibt da auch eine gewisse moralische Dings, also, nicht, dass es nur darum geht, dass man dann auswerten kann, a-ha, die, die sich als andere klassifizieren, die zeigen eine Korrelation mit diesem oder jenem Verhalten und/oder Einstellungen. Sondern auch, dass man seinen freiwilligen Ausfüllenden nicht noch hinschmeißt, dass man an einem mitunter zentralen Aspekt ihrer Identität eigentlich nur soweit interessiert ist, als er sich in eine von zwei Kategorien pressen lässt, die man sich dafür überlegt hat. Jetzt hab ich das elegant gefunden, dass sie das halt offen gefragt haben. So viele werden die da nicht erheben, hab ich mir parallel dazu gedacht, weil ich natürlich daran gedacht hab, dass das manuell in den Datensatz Eingang finden muss. Elegant fand ich aber auch, dass es nicht einmal einen Hinweis zum Datenschutz gegeben hat, insbesondere, weil ich unten noch meine Emailadresse draufgeschrieben hab. Nicht dem Masterstudenten, sondern da war ein Feld dafür, für eine Folgeerhebung.

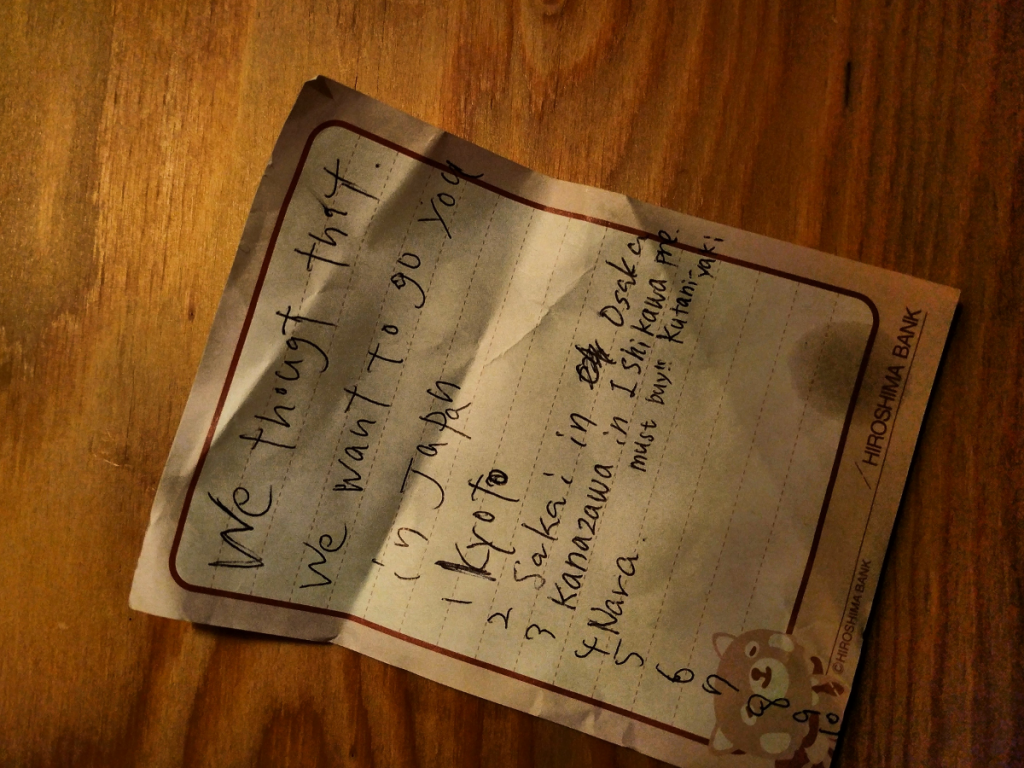

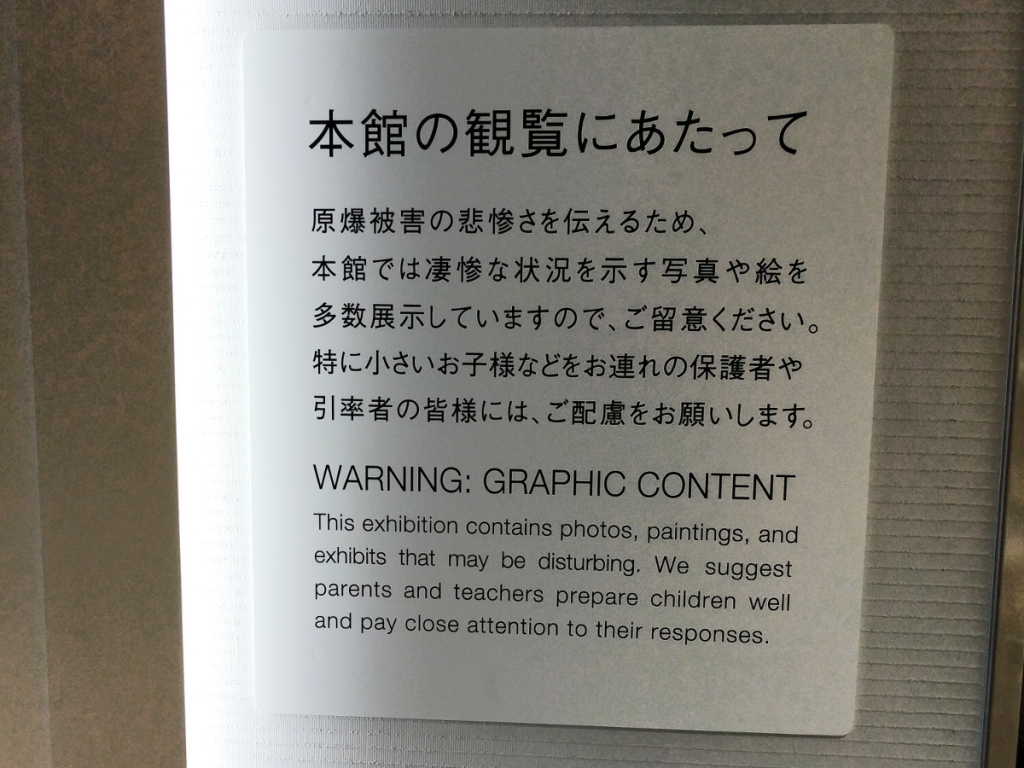

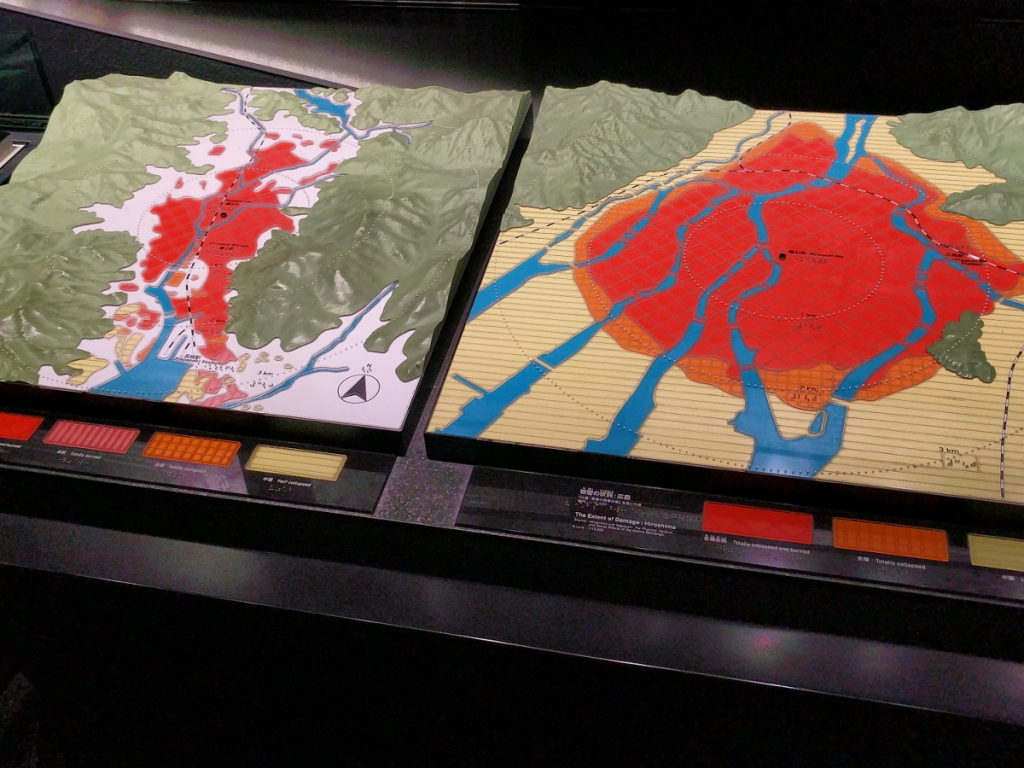

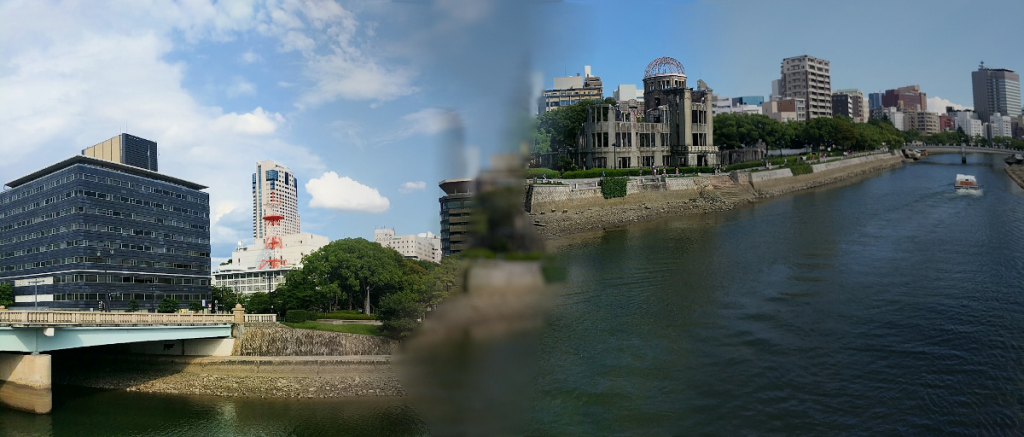

Na und dann hab ich mir noch ein bisschen die ImpressionistInnen angeschaut. Hat mir gut gefallen, hat mich emotional noch ein bisschen erregt, zumindest am Papier. Irgendwann war dann eben, dass ich mir gedacht habe, ich bin jetzt eigentlich schon wieder genug gestanden (und ich kann ja jederzeit wiederkommen), ich schenk mir jetzt dem Dürer seine Drucke und selbst den Picasso werd ich jetzt nicht mehr näher studieren. Dann bin ich aber doch noch vor der Eingeschlafenen Trinkerin stehengeblieben und hab überlegt, ob ich der nicht im Sommer in Hiroshima gegenübergestanden bin. War sie nicht, aber für einen Moment ist diese Trinkerin trotzdem eine Leine in etwas hinein oder aus etwas hinaus gewesen. We’ll always have…, mon amour.