Es ist nicht so einfach, so eine Erfahrung in zwei bis drei Absätzen festzuhalten. Weil auf der einen Seite war unser Jungle Trek ja wirklich bloß eine Wanderung, wenn auch unter besonderen Umständen, insbesondere, dass es einfach sehr warm und schwül war, drei Tage lang und ich mit Bergschuhen durch s Gestrüpp gestapft bin. Es geht erstaunlich viel bergauf und bergab im Urwald von Sumatra und der Urwaldboden ist lehmig und rutschig. Aber vielleicht greife ich hier vor.

Am ersten Tag geht s um neun Uhr los und das ist sogar ziemlich genau die Zeit, zu der wir losmachen. Meine zwei Deutschen kriegen ihren eigenen Trek, weil die nur zwei Tage unterwegs sind, während ich neue Leute kennenlerne: C. und J. aus Kanada, St. und T. aus den Niederlanden und erstaunlicherweise sind ÖsterreicherInnen am häufigsten vertreten, neben mir sind noch J. und L. dabei. So trifft man sich im indonesischen Dschungel. Also, gleich stark vertreten wie Indonesier, denn mit uns unterwegs sind J., A. und M. aus Bukit Lawang, die darauf aufpassen, dass wir nicht verloren gehen, die darauf schauen, dass wir Tiere zu Gesicht bekommen und die sich darum kümmern, dass wir was zu essen bekommen, wenn wir müde sind.

Zehn Minuten in den Wald hinein stapfen wir zunächst wieder einmal durch eine Plantage. Auch hier auf den ersten Blick nicht gleich als solche erkennbar, weil es ist halt Wald und es ist Gestrüpp und es schaut aus wie Wald. Aber natürlich ist kaum zu übersehen, dass die Bäume alle angeritzt sind: hier wird Kautschuk geerntet. Es schaut sehr manuell aus, wie hier kleine Schalen unter den als Hähne improvisierten Blättern stehen, in denen die weiße Masse zusammentropft. Alle paar Tage kommen die Bauern und gießen den Kautschuk zusammen. Und obwohl es so klein wirkt, so manuell, wird das Zeug an die Industrie verkauft. Nicht unbedingt internationale Autoreifen, aber zumindest lokale Gummiringerl sagt der Guide.

Dann schauen wir noch eine Viper an, die im Baum liegt. Die liege hier seit mehreren Wochen, heißt s. Und am Weg sei nicht wirklich mit Schlangen zu rechnen, dafür ist der Weg zu busy, dafür gingen die Schlangen uns wohl doch zu sehr aus dem Weg. Ist uns wohl auch recht.

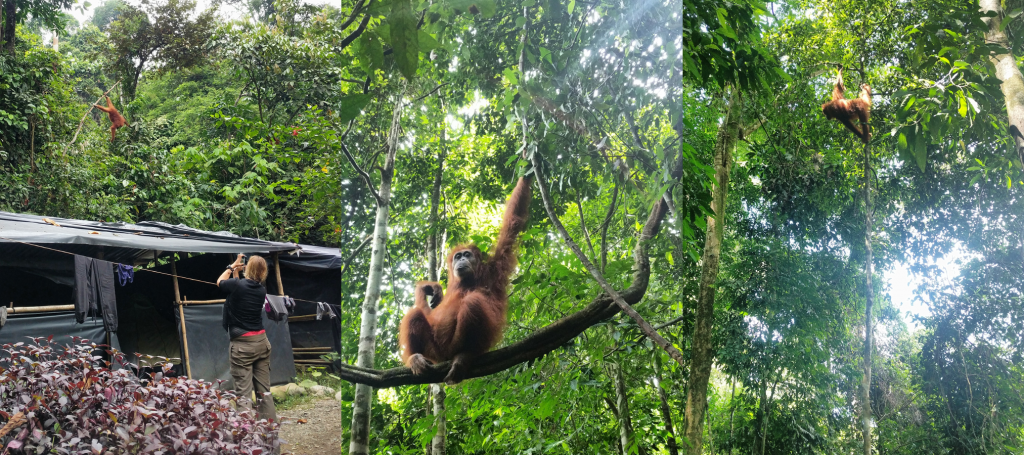

Kurz darauf stehen wir unserem ersten Orang-Utan gegenüber. Orang-Utan und auch dreißig anderen TouristInnen, mit denen wir diese Erfahrung teilen. Da sitzt eine Mutter im Baum und kaut Blätter für ihr Kind, das weit über uns in den Ästen herumturnt und ab und zu einen interessierten Blick auf uns herunterwirft. Ich sage „interessiert“, mein Eindruck von den Orang-Utans ist nicht, dass sie besonders expressive Gesichter hätten: leicht traurig, mehrheitlich gleichgültig, würde ich ihren Gesichtsausdruck in der Regel beschreiben. Vielleicht prägt mich wirklich der Eindruck dieser ersten Mutter, die wir hier zu sehen bekommen. Gemächlich speit sie ihren Mundinhalt in einer sauberen Wurst den Ast entlang, auf dem sie sitzt, um das Gekaute kurz darauf wieder aufzuschlecken. Ein sich wiederholender Prozess, so lange wir dort stehen.

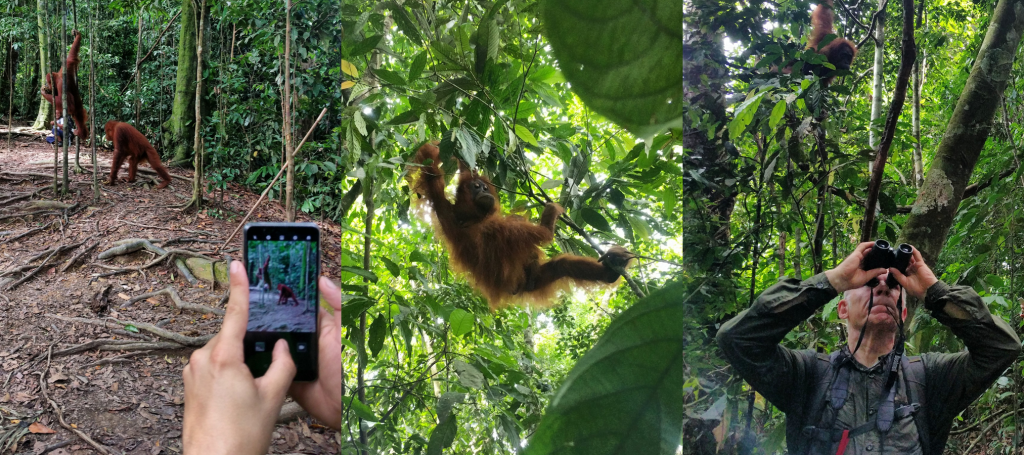

Die Mehrzahl der Orang-Utans, die wir zu sehen bekommen, sei halb zahm, also an Menschen gewohnt und im Kontakt mit den WildhüterInnen, die den Nationalpark betreuen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das tatsächlich bedeutet. Es gibt auch zumindest zwei Weibchen, die tatsächlich ausgewildert wurden: Mina und Jackie. Die beiden sind problematisch, weil sie von den TouristInnen auch Essen einfordern. Mina, so sagt man, habe einmal jemanden in den Schenkel gebissen, wobei sie in der Geschichte etwas besser wegkommt, als in dieser Kurzfassung: sie habe nach der Kamera einer TouristIn gegriffen und eine WildhüterIn sei dazwischen gegangen, worauf sie sich Minas Ärger zugezogen habe und sie sie ins Bein gebissen habe. Ich versuche nachzufragen, ob sie denn einen ganzen Biss aus seinem Schenkel genommen hätte, aber diese Frage scheitert einfach sprachlich. Mina orientiere sich außerdem an der Hautfarbe: als unser Guide einmal mit einer Gruppe indischer TouristInnen durch den Wald spaziert sei, hätte sie keinen Mucks gemacht, um sich dann der nächsten Gruppe mit europäischer wirkenden Gästen aufzudrängen. Mina selbst ist etwa vierzig und seit dreißig Jahren im Nationalpark. Sie ist zur Zeit mit einem Kind unterwegs, das etwa sechs Jahre alt ist.

Jackie ist ähnlich problematisch, sie hat nur noch niemanden gebissen. Ihr Trick ist es, Männer (und ausschließlich Männer) am Arm festzuhalten und sie sich durch Obst auslösen zu lassen.

Letztlich sehen wir gar keine „wilden“ Orang-Utans und ausschließlich Weibchen. Die Männchen seien rund doppelt so schwer wie die Weibchen und kämen so auf gut neunzig Kilo. Und ihre Territorien sind wesentlich größer als die der Weibchen, die sich am Tag wohl kaum einen Kilometer bewegen. Schade zwar aber ich muss sagen, als unsere erste Orang-Utan Begegnung, dann durch ein zweites Weibchen ergänzt wird, merke ich schon, dass mir das auch so genug Aufregung ist. Die Neue lässt sich nämlich zwischen den Touristen auf den Boden herunter und geht dort so knapp an der einen oder anderen TouristIn vorbei, dass ich in sieben Metern Entfernung trotzdem das Zittern bekomme. Ich gewöhne mich in den nächsten Tagen ein bisschen an den Eindruck und entwickle durchaus auch Vertrauen in das Verhalten der Orang-Utans, aber der Satz, they will literally just pull your arms out schwirrt mir trotzdem durchgehend im Kopf herum. Ich bin nicht sicher, woher ich den habe oder ob er sich überhaupt auf Orang-Utans bezieht oder etwa auf Gorillas oder Wookies, aber es erscheint zumindest nicht unrealistisch, wenn ich sehe, mit was für einer Leichtigkeit, sie sich durch die Baumwipfel hieven.

Auf jeden Fall geht s dann einmal weiter und die große Attraktion ist einmal erledigt. Wir sind alle etwas baff von dieser Begegnung, ich denke mit dieser Nähe und mit dieser Geduld der Menschenaffen hat niemand wirklich gerechnet. Wir stapfen weiter durch den Regenwald und sehen fünf Zentimeter große Ameisen, Gibbons ganz oben in riesigen Bäumen und eine Art Pfau, den wir Kuau Raja genannt bekommen, der neben unserem Pfad steht und sich durch uns kaum irritieren lässt. Wikipedia beschreibt ihn als ein Stückchen vom Pfau entfernt verwandt und nennt ihn Argusfasan.

Nach dem Mittagessen geht es jedoch turbulent weiter. Während wir mit unserem Nasi Goreng am Boden sitzen, bricht plötzlich J. aus dem Busch hervor und sagt, es wäre günstig, wenn wir langsam fertig machen, wir wollen aufbrechen, er habe Mina im Wald gesehen, sie sei auf dem Weg. Also packen und möglichst ohne Panik in die andere Richtung, flott, flott. Ich merke gewisse Zweifel in unserer Gruppe, ob wir hier wirklich gerade verfolgt werden oder ob man uns das für ein bisschen thrills einzureden versucht. Wenige Sekunden später murmelt einer unserer Gruppe, dass er sie gerade gesehen habe und tatsächlich ist uns Mina nur wenige Meter hinter uns auf Fersen. Nachdem die Wandergruppen ähnlich getaktet sind, treffen wir kurz darauf auf eine zweite und dritte Gruppe, die ebenfalls gerade Mittagspause machen. Damit wälzen wir das Problem ein bisschen auf die anderen ab. Es ist insgesamt nicht ideal, den Orang-Utans Essen zu geben, so wurde uns in der Einführung dargelegt. Viele Krankheiten sind vom Menschen auf die Menschenaffen übertragbar und während wir dagegen oft einmal immun sind, sind die Orang-Utans das nicht, insofern tut ihnen Essen aus unserer Hand oft einmal nicht besonders gut. Aber während unsere Guides da recht streng sind, tun sich andere leichter und so bekommt Mina im Rahmen großen Traras und allgemeiner Aufregung doch noch zu ihren Orangen. Insgesamt bekomme ich schnell den Eindruck, dass hier beide Seiten profitieren: Mina kriegt ohne großen Aufwand ihre Snacks, die sie sich im Urwald sonst mühsam zusammenklauben müsste und die Guides können vor den attraktionssuchenden TouristInnen mit Orang-Utans interagieren, weil sie nicht anders können, weil Mina nicht anders zu besänftigen sei. Und so ist alles ein großes Spiel, was mir schnell einmal etwas die Freude an der Situation raubt, weil ich mich von der Inszenierung ein bisschen verarscht fühle. Noch dazu ist es offensichtlich, dass Minas Kind dieses Verhalten lernt. Jedenfalls ist Mina am Ende zufrieden und die TouristInnen auch. Größtenteils.

Währenddessen laufen wir weiter unseren Wanderpfad entlang. Die Boyz unterhalten sich über Avengers und C. macht sich mit seiner Feststellung, dass da jetzt eine Frau dabei sei, die natürlich mächtiger sein muss, als alle anderen, because she’s a woman bisschen unsympathisch. Mit einiger Verwirrung stelle ich ab und zu fest, dass KanadierInnen wider meine Erwartung oft ein bisserl Nervbolzen bis Ungusteln sind, während die US-AmerikanerInnen wiederum wider den (wenngleich mittlerweile durch die allgemeine Erfahrung weitgehend entkräfteten) Stereotyp zuvorkommend, interessant und interessiert sind. Was soll man sagen: solche und solche (aber das sind die schlimmsten).

Gruppendynamisch bin ich ein bisschen dazwischen. Einerseits bin ich im Alter ein bisschen nach oben raus, die Kanadier und St. sind wohl so Mitte zwanzig, T. und die Österreicherinnen sind Anfang dreißig. Und so schwinge ich zwischen der Geschlechteridentität und der nationalen Zugehörigkeit. Ich mein, beides nicht unbedingt mein cup of tea. Und natürlich ist das mehr deskriptiv jetzt. Beim Wandern tendiere ich mehr und mehr zu den Österreicherinnen, bei denen ich mich inhaltlich besser aufgehoben fühle, mit denen ich mich besser unterhalte. Oh, und ich freue mich über die Austriazismen, die ich da zu hören bekomme: Ein Moi! drückt einfach ein Gefühl aus, dass abseits von diesem Ausruf kaum zu fassen ist. Und wenn das eigene Stolpern mit einem Hoppala! kommentiert wird, weiß ich auch schon, dass da nichts passiert ist. Und zwischendurch einmal ein Oida!, das schmiert die Sprache. So sehr mich der Gedanke an den Heimweg vom Flughafen schreckt, weil ich dort immer von der Grobheit und Herzlosigkeit der Sprache schockiert bin, so sehr genieße ich den einen oder anderen Ausdruck in diesem Kontext.

Aber als wir in unserem ersten Camp ankommen und zur Abkühlung (und durchaus auch für ein provisorisches Waschen) in den Fluss steigen, sitze ich wiederum eher mit den Burschen und nehme ein bisschen am Game of Thrones Gespräch teil. Wird allerdings nicht so wirklich was, weil einerseits nicht alle auf dem Laufenden sind und für meinen Geschmack viel zu viel Begeisterung über die Entwicklungen der letzten Staffeln vorherrscht. Und dann kommen die Gelsen und ich entsteige dem Fluss.

Am Abend gibt s Curries und Kroketten (die sind hier aus irgendeinem Grund sehr weit verbreitet, keine Ahnung…), das Huhn ist eher unpopulär, der westliche Gaumen tut sich mit der Art, wie hier Huhn einfach quer durch Haut und Bein aufgeschnitten wird, nicht ganz leicht und die Knochensplitter werden als unsexy empfunden. Aber nach den Anstrengungen des Tages schmeckt s natürlich trotzdem und außer dem Huhn bleibt nichts übrig. Am zweiten Abend geht s ähnlich mit dem Fisch, der mit Gräten und Köpfen frittiert wurde: der Fokus liegt auf Reis und Gemüse.

Um halb acht ist es dunkel und T. gibt uns die eine oder andere Blackstory zum Durchdenken. Dann kommen die Guides mit Zündholzrätsel und Kartentricks. Ich bin vielleicht nicht ganz fair dabei, aber der Oberrätselsteller geht mir ein bisschen auf die Nerven und meine Nachfragen gehen in eine Richtung, in der ich mich von ihm nicht verstanden fühle. Wir reden da aneinander vorbei. Aber wenn man mir

I+II+III=4

aufgibt, dann sehe ich darin nicht eins plus zwei plus drei ist vier sondern eins plus elf plus hundertelf ist vier. Da scheiter ich an der Inkonsistenz der Aufgabenstellung und wir haben s dann auch kollektiv nicht ohne Hilfe gelöst. Aber ja, ein bisschen ging s auch darum, dass nicht alle Leute eine Bühne haben können…

Große Aufmerksam bekommt hingegen die Vogelspinne, die plötzlich quer über unsere Sitzmatten läuft und die schnell von den Guides weggewischt wird, mit parallelen Beteuerungen, dass es hier keine giftigen Spinnen gebe. Jaja, aber Hauptsache, alle Raupen lösen Lähmungserscheinungen aus… Irgendwann sind alle von den Rätseln frustriert und eine kleine Nachdenkpause wird kurzerhand für den großen Aufbruch in Richtung Bettenlager genutzt. Ich sitze noch ein bisschen mit T. und wir spielen eine Runde Rummy, was ohne zählen kaum witzig ist, wechseln dann zu Yaniv („he will prosper“), einem tibetanisch-israelischen Spiel, das eh so ähnlich ist, aber mehr Interaktion ermöglicht. Und dann spielen wir noch drei Runden vom besten Spiel des Abends, wo wir abwechselnd Karten vom Stapel nehmen und jeder vervollständigt parallel fünf Pokerhände. Großer Spaß, ganz ehrlich. Um elf oder was ist auch das genug und ich schlupf einmal mehr in meinen Hüttenschlafsack.

Ich liege sicher eine halbe Stunde wach neben St. unter dem gemeinsamen Moskitonetz. Ich hab das im Dunkeln nicht mehr besonders gut hinbekommen, mir darunter den notwendigen Platz zu schaffen und ekel mich eine Zeit lang vor dem süßlichen Verwesungsgeruch, den die Plastikmatratze und/oder das feucht-schimmlige Moskitonetz verströmen. Wie viel St. eiternde Wadenwunden womöglich auch noch dazu beitragen, bin ich nicht bereit mir zu überlegen. (Wenig bis nichts muss ich ehrlich sagen, der Gestank ist jedenfalls schlimmer, wenn ich vom ihm abgewendet liege.) Irgendwann schlafe ich ein und bis darauf, dass ich einmal aufwache, als ich bei dem Versuch mich umzudrehen mit dem ganzen Oberkörper an der Matratze festklebe, schlafe ich besser als befürchtet. Aber ich wache um halb sieben auf und setze mich an den Fluss, wo ich den bläulichen, metallic schimmernden Libellen zusehe.

Der zweite Tag ist strukturell dem erste nicht unähnlich. Wir entdecken noch ein paar neue Affen (helle, dunkle, langer Schwanz, kurzer Schwanz…) und L. macht eine Begegnung mit einer Kakerlake, die auf ihrer Schulter landet. Aber das steckt sie verhältnismäßig gut weg. So sehr, dass ich mich sagen getraue, dass ich die jetzt sogar ganz hübsch gefunden habe. Es war so eine große, flache. Ich mein, wirklich groß. Aber ich finde sie weniger eklig als wenn ich sie in Schönbrunn im Terrarium unter dem ultravioletten Licht sehe, zwanzig Stück, wie sie übereinander klettern. Aber ja, ich hab sie auch nicht auf mir gehabt.

Wir haben sogar noch eine Mina Begegnung. Insgesamt machen wir ein bisschen einen kürzeren Tag, durchaus etwas anstrengender als der Vortag, zumindest was die Höhenmeter betrifft und es ist auch mehr zu klettern. Aber wir sind wohl kaum fünf Stunden unterwegs und schlagen um drei bereits unser Lager auf. Auf den letzten Metern verfolgt uns eine Orang-Utan, die sich wahnsinnig elegant an unserem Weg entlang durch die Bäume hantelt. Im Gegensatz zu Affen, so erzählt man uns, springen Orang-Utans nicht von Baum zu Baum sondern halten sich immer mit einer Hand oder einem Fuß an dem nächsten Ast fest, bevor sie den alten loslassen. Dabei sind sie geschickt und schnell.

Im Lager wir der Orang-Utan zu, die ihr Nest über unserem Lager aufschlägt. Außerdem gibt s Affen im Wald hinter uns und im Fluss davor gibt s große Eidechsen, die die Kanadier Water Monitor nennen und die Guides Waran. Oder Crocodile, wenn sie lustig sind. Auf deutsch heißen die wohl Bindenwarane. Und über uns fliegen die Nashornvögel in Paaren. Die sind viel größer, als ich mir das gedacht hatte, ich hab mir die so wie Tukans vorgestellt, die ich mir so wie ein kleineres Huhn vorstelle. Aber die Hornvögel schienen zumindest Schwanengröße zu haben. Sonst spielen wir wieder Karten und die Burschen erzählen sich Geschichten über ihre Reisen (Party-Party) und lassen eine Drohne steigen, wofür die ÖsterreicherInnen kollektiv auf sie herabsehen.

Der Abend ist mit Witzeleien und Partyspielen der Kategorie There-Was-No-Internet-Then,-Kids gefüllt. Und ich siniere über die Frage, ob und wie ich auf die pausenlosen Avancen der Guides reagieren möchte, deren Tricks und Spielchen viel damit zu tun zu haben scheinen, Frauenhände zu halten. Natürlich kommen sie zurecht, J. sitzt seit zwei Jahren in Kairo, L. hat zumindest drei Monate bereits auf Java verbracht und niemand braucht mich, um hier Grenzen zu ziehen. (Überhaupt: ausgerechnet ich…) Andererseits muss ich ja nicht unbedingt das Ziel dieser Anbandelungen sein, um die Situation dadurch als getrübt zu empfinden. Dann wiederum wie L. bei anderer Gelegenheit mit voller interkultureller Kompetenz ausdrückt: „anders als wir es gewohnt sind“.

Nachdem Frühstück machen wir einen kleinen Ausflug zum nahen Wasserfall, in dem wir ein bisschen planschen, J. lässt sich mit natürlichen Pigmenten im Lehm eine Augenklappe auf s Gesicht zeichnen und hat große Freude mit den Ergebnissen der Gesichtsbemalung. St. wird ein Tiger und dann bekommt er noch einen Mittelfinger auf den Rücken gezeichnet, während ihm alle sagen, er hätte, so wie die beiden Kanadier, einen Orang-Utan auf dem Rücken. Wir spielen ein bisschen Steine gegen eine Plastikflasche auf der anderen Seite des Flusses werfen, ein Spiel aus dem ich mich bald verabschiede, als die Buben schnell einmal zu wild spielen und dann diskutiere ich mit L. ob die Palmen am Flussufer nicht eigentlich Farne sind. (Sind sie. Und selbst wenn nicht, wären auch Palmen keine Bäume. Rechthaben unter ÖsterreicherInnen, home sweet home.)

Schließlich packen wir unsere Sachen und machen uns fertig dafür, auf dem Fluss wieder nach Bukit Lawang zurückzukehren. Das ist durchaus ein Spaß, aber ich bin ein bisschen erschöpft davon, dass der Spaß hier ein bisschen gezwungen wirkt. Vielmehr bin ich überrascht, wie viel hier am Flussufer bereits ausgebaut ist, wie viel hier noch gebaut wird. D. aus Deutschland hat gemeint, es gäbe hier etwa hunderttausend TouristInnen im Jahr. Und es ist nachvollziehbar, wenn man die Kapazität sieht, für die hier gesorgt ist: ein Guesthouse reiht sich hier neben das andere und irgendwann müssen die ja auch voll sein. Aber ja, die Stromschnellen sind schon ein Spaß.

Nach dreißig Minuten sind wir wieder in unserem Guesthouse und die letzte Unannehmlichkeit ist noch, dass meine Schuhe nicht mitgekommen sind. Kann passieren, war ein Missverständnis, sage ich: M. hätte meinen Rucksack zum Fluss heruntergetragen und meine Frage, ob sie jetzt alles herunter trügen, ob ich helfen könne, wurde abgewehrt. Bin ich davon ausgegangen, sie tragen meine Schuhe auch runter, weil das ja alles beisammen gestanden ist. Und ich will gar nicht granteln, aber ich hatte doch den Eindruck, dass mein Angebot, hier gegenseitige Schuldlosigkeit festzustellen nicht angenommen wurde und ich mit dem Vorwurf, ich hätte mich schon um mein Zeug zu kümmern übriggeblieben bin. Am Ende sind die zwei aufs Motorrad gestiegen und waren zwanzig Minuten später wieder mit meinen Schuhen da. Meine zum Dank ausgestreckte Hand ist auch in der Luft hängengeblieben.

Interessanterweise läuft das Ganze dort als Community Based Tourism, wozu ich mal ein Seminar auf der Uni gemacht hab. Das bedeutet im Wesentlichen, dass lokale MitarbeiterInnen angestellt sind und dass Erträge des Tourismus auch in die Entwicklung der Region und eben der Community fließen. Vielleicht war da noch mehr, ist lange her. Ich erinnere mich aber, dass der Begriff der Authentizität eine wichtige Rolle gespielt hat und dass das Seminar mir den Begriff durchaus enttäuscht hat, wir viel über die Inszenierung von Authentizität diskutiert haben. Und jetzt hab ich mir überleggt, ob daraus nicht auch ein Konflikt entstehen kann, wenn, sagen wir einmal, die Guides dort als Persönlichkeiten arbeiten, mit ihren individuellen Fähigkeiten, Geschmäckern und Vorlieben, was in der Praxis vielleicht auf Kosten der Professionalität, nämlich einer bürokratischen Neutralität geht. Aber ich bin natürlich nicht geeignet, das hier zu analysieren, ich war wohl einfach ein bisserl enttäuscht, wie das zu Ende gegangen ist.

Aber dann wiederum war ich zehn Minuten später draußen und auf dem Weg in den Süden. Ich hab mich nämlich bei den Mädels ins Auto hineingebeten, die noch am gleichen Tag nach Berastagi los sind. Dabei hab ich wieder auf eine bereits bezahlte Nacht verzichtet und wenn ich auch durchaus noch ein bisschen geblieben wäre, ich war einerseits froh, ein Auto teilen zu können und nicht die sechzig Euro selbst zahlen zu müssen. Auf der anderen Seite bin ich auch froh über Gesellschaft, das kennt man ja jetzt schon.